普洱杂志:喜洲,祖先守护的家园 作者:何真 来源:普洱杂志 浏览:

九月德国的黄昏,有些凉。我裹着一条暗红的披肩,坐在莱茵河边小镇一家人的石级上,很安然。身后的屋门关着,门角立着一个格林童话中的木偶。窗帘低垂,里窗吊着一排羽毛做的鹦哥和小

九月德国的黄昏,有些凉。我裹着一条暗红的披肩,坐在莱茵河边小镇一家人的石级上,很安然。身后的屋门关着,门角立着一个格林童话中的木偶。窗帘低垂,里窗吊着一排羽毛做的鹦哥和小鸟,下面摆放着些植物,像幅画。

几乎家家如此,小镇街巷窄长干净,每家屋子的窗外的木栅盒里漫出些缤纷的小花,门外台阶上有植物、布偶或卡通,墙上那个木头做的留言板更像是各家人自己随意的创作,浮雕、布艺、绘画各显神通……街上的铺面都不大,但殷实饱满,面包店里的各式面包堆成小山,老头慢慢儿啜着啤酒,胖胖的老太太坐在冰激淋店门口的木椅上幸福地舔着哈根达斯,街上流荡着咖啡和烤肠诱人的浓香。

背后是山,山上立着孤独的古堡、教堂。远处,莱茵河水无声地流过、流过田园、流过村庄……

昏黄的街灯亮起来了,很温暖。小雨飘在我脸上,我还是不动

……

我不明白,走过欧洲,为什么单是莱茵河边的这个小镇,使我如此能把心安放。在这陌生之地竟有一种熟悉的感觉。

倏地,我想起故乡云南那个熟悉的小镇——喜洲。

喜洲镇背后是苍山,前面是洱海。山脚树林中散落着或败落或新修的寺庙,洱海的烟霞中飘着几叶孤独的渔船。坐在老柳树下那些让风漂洗得很沧桑的老船板上,总会想起李煜的诗句:一重山、两重山,山远天高烟水寒……

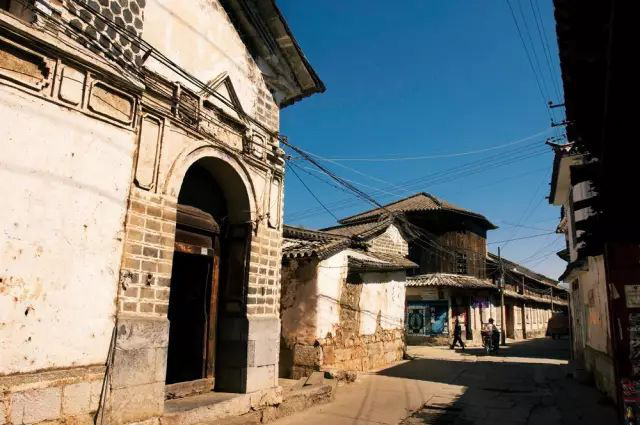

喜洲的镇子街巷也窄长干净,四季,总有半树腊梅、一两株红山茶或几枝白兰花从那些院墙上伸出头来,悠长的小巷里便流荡着花的浅香。三坊一照壁、走马转角楼的民居,不管院大院小,粉墙照壁上画着些蕙兰秀草,厚重的木门,手工雕花的格子门窗,私密地关着各家人自己的笑声和叹息……

1941年秋天,老舍来到这里叹道:“喜洲镇却是个奇迹。我想不起,在国内这么偏僻的地方,见过这么体面的市镇,进到镇里,仿佛是到了英国的剑桥,街旁到处流着活水;一出门,便可以洗菜洗衣,而污浊立即随流而逝,街道很整齐,商店很多,有图书馆,馆前立着大理石牌坊,字是贴金的。有警察局。有像王宫似的深宅大院,都是雕梁画柱。有许多祠堂,也都金碧辉煌……”

泱泱故国、荒蛮云南,何以有如此可和大英帝国的剑桥媲美之地?这,也许该从她的先祖们的第一桶金说起。

大理是云南最古老的土地之一,喜洲人的先祖在这片占尽风水的土地上,甚是珍惜上天的这份赐予。先祖们也需要真金白银,但却舍不得干拆迁房子倒卖土地之类的“速富”勾当。他们迈开自己的脚板,真正利用自己“东南亚南亚桥头堡”的区位优势,翻山过海去远方寻找财富。一代一代的走,人背马驮不知踏出了多少路。如今的人说起著名的“喜洲商帮”,总是说到“四大家、八中家、十二小家”两百坐商、三百行商强大豪壮的商帮阵容;说到他们的深宅大院、商号工厂银行;说到他们白花花流淌的银子;说到善经商及读书重教的家传;说到他们的贸易遍布东南亚和五洲四洋……却很少有人说到他们的汗水、眼泪和叹息。

当我一次次沿着“蜀身毒道”去追寻探访他们的足迹时,在高黎贡山裹着风雪的寒风中,在缅甸酷热无边的长夜里,我总会听到一个男声拉长悲凉的嗓音,从很远很远的时间的那头、从很多很多不为人知的生命深处传来——冬时欲归来,高黎贡山雪;秋夏欲归来,无奈穹赕热:春时欲归来,囊中络赂(钱财)绝……

这是南诏大理国时也就是唐代时就流传下来的《河赕贾客谣》,“河赕”指的就是洱海边的坝子,喜洲商人远出讨生活,冬天横断山大雪、秋夏东南亚酷暑、春日无粮无钱,当想念他们苍山脚下洱之滨、气候宜人、田畴葱笼的家,四季欲归,归不得,归不得也……出门男儿的这种窘困与尴尬难以启齿,只有旷野中唱给无家的风听、暗夜时唱给寂寥的星听。

在喜洲一幢晚清的老宅院里,吃过弓鱼砂锅,尝了洱海鲜螺、乳扇、海菜……有朋友为我泡了一壶松鹤牌的下关沱茶,看着茶叶在杯中慢慢沉浮,他告诉我,创建这个松鹤牌的严子珍,是喜洲一个穷书生的遗腹子,跟着母亲再嫁严家,受尽白眼,十三岁时,就一个人赶着一头小毛驴去贩土布……几十年后他创办的永昌祥的“茶、丝、纱、金、锡”占了云南商贸的三分天下。永昌祥的财产用现在的人民币折算,也该有几十个亿了吧,可是在永昌祥里每个员工,哪怕工人,都是股东,严子珍严格规定,他的员工不许赌、不许嫖、不许讨小。他告诉大家,分了红利就拿去盖房、供后人读书。有人统计过,仅在他的手下就有100多人盖了自家的院宅,就这样的故事,喜洲数得出一箩箩,当然,这是百年前的故事了……

我和朋友慢慢走过那一院院旧的或翻新过的有过许多故事的老宅,走过不知哪一姓的祠堂,走过小小的本主庙,快要过旧历年了,许多人家在堂屋的地上铺满了从苍山上采摘下来的鲜绿清香的松毛,在有祖先牌位的供桌上插了鲜花,放着自家酿的梅子酒,盘里堆得尖尖的点心,巷前门口插着红色的高香,这是准备年三十供奉和孝敬祖先用的。孩子们在松毛上愉快地翻滚,不知在守岁的夜里,老人们讲的那些关于先祖们的故事是不是会比电视春晚里的更有趣些。

我们往村镇口走去,飘在苍山的白云已被落日点染成粉黛金紫的霞朵,在低光中把树和房屋都映得暖暖的。村口有两棵枝繁叶茂的老榕树,坐树下闲聊的老人和绣花的女人们已起身回家,晚归的鹭鸶正从田头海边往这棵大榕树上汇聚,巨大的树冠上站着成百上千只白色的鸟儿,一如古老的童话。朋友说大榕树也是神树,该算是村庄的地标吧,标志着村镇的古老与兴旺,象征着她的风水福禄。每当小镇里有人死去,送葬的队伍一定要抬着他的棺木来到这儿的大榕树下绕三圈,以示对小镇和村庄的感恩和依恋,并就此告别……

有人说,如果一片土地上最具本地化特征,有悠久的历史和亲切可人的东西得以存留,那么她不但能保留居者的依恋,而且能使来访者获得最丰富的记忆。我明白自己为什么坐在德国的那个小镇的石阶上,找到在喜洲的感觉了。

人是需要家园的,那不光是房子、更不是什么“创意英国”、“列侬溪谷”、“金融巨子”之类的楼盘……可是,改变这一切用了多长时间,回顾一下,真有点令人欲哭无泪。

原文刊载《普洱》杂志

作者丨何真,图文来源:普洱杂志,经授权爱普茶网转载,观点仅代表作者个人。

上一篇:今日,芳村茶市恐慌,恳请政府出手收拾这些害群之马……

下一篇:最后一页

备案号:

备案号: