涂睿明:带你领略一番瓷器之美 2022-04-20 16:14:37 作者:茶业复兴 来源:茶业复兴 浏览:

4月14日晚,茶业复兴第303期沙龙·茗师联萌第15期读书会在“周重林的茶故事”线上直播间举办。茶业复兴出品人周重林先生线上连麦著名瓷人涂睿明先生,以茶器美学为主题,进行了一次云端对谈。

周重林:涂老师是学财经出身的,他曾在南昌海关工作,后来爱上了瓷器,就辞了职去写做瓷、写瓷。他写瓷写得生动、有趣,把中国最有代表的陶瓷文化讲得很美。我去年在上海和涂老师相遇,相谈甚欢,今天把涂老师邀请到直播间做一期茶器美学的分享。

涂睿明:我现在就在景德镇,昌江就在我工作室的边上,白天可以看到江水,风景很好。我2010年辞职,就专心做瓷、写瓷。景德镇是一个非常有意思的地方,散步都可以捡到有趣的瓷片,我今天散步就在对面的农田里捡到了一块清代早期的瓷片,至少也有两三百年了。今天我主要围绕着茶器美学展开讲讲。

茶和茶器

单说茶器美学比较窄,我们最好是站在美学的角度去看陶瓷。陶瓷和其他门类的审美不一样,器和用的联系很紧密。我先问大家一个问题,没有茶会不会有茶器?没有花会不会有花器?其实早期没有专门的茶碗,是把其他的碗拿来用。茶和器一直相伴相生,这背后可以看到变化发展的脉络。文艺复兴后,实用和审美是分开的,但是脱离实用去谈茶器就很奇怪。

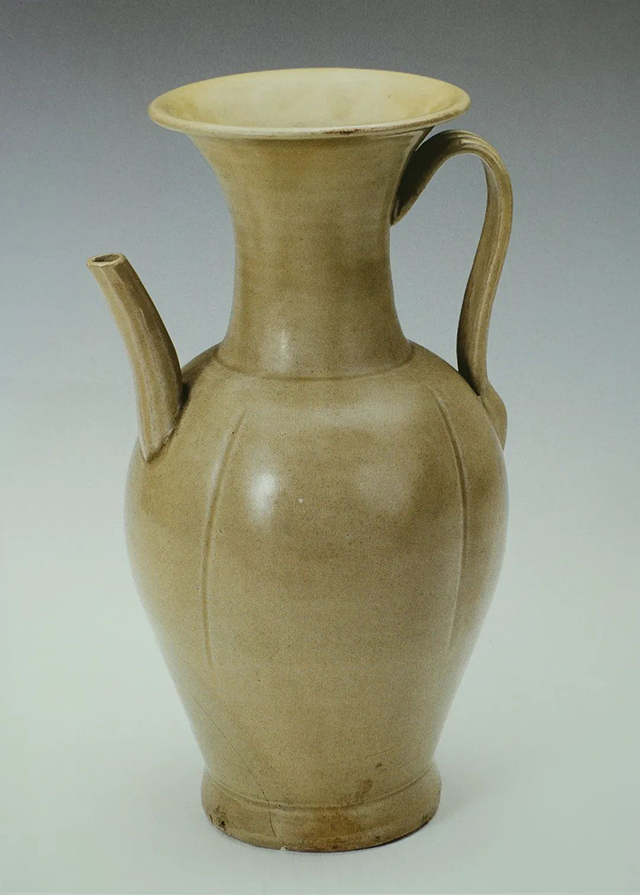

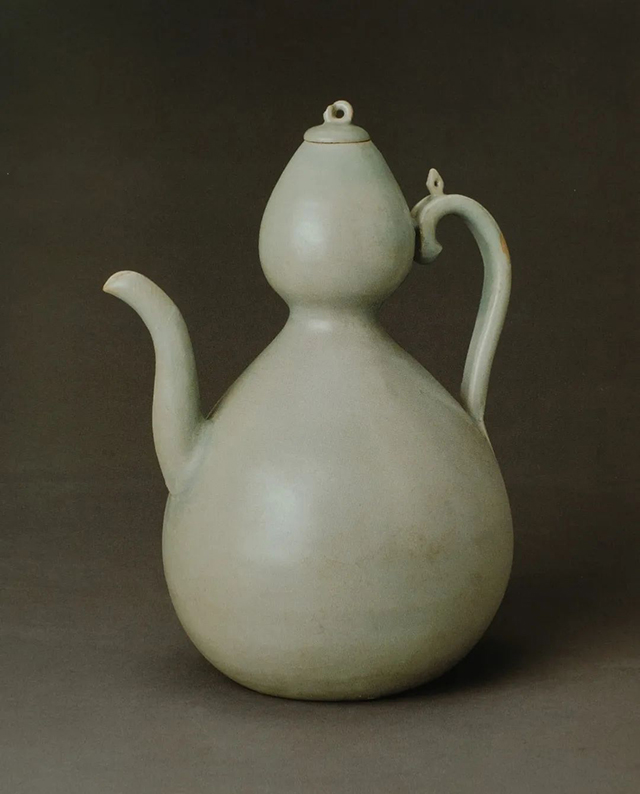

我们看一看唐代的壶,这执壶不是茶器,但也可以用来喝茶,这些器的实用性会给后世带来灵感。我们再看看这把宋代的壶,它主要是作为酒器,但很多茶器也借鉴了这个样式。在很长的时间里,酒具和茶器其实并没有很严格的区分。谈美学我觉得最好是围绕作品,下面我们通过具体的器,一起来看看茶道美学中实用性的部分,如何对茶器产生影响。

茶道美学中的实用性,如何影响茶器?

这种两件套的盖碗,在清代比较常见,宫廷主要流行这种盖碗,主要与实用性有关,我们现在常见的三才盖碗,其实是民国时期开始流行。但最近几年我们又开始生产两件套盖碗,主要有两个原因:其一,三才盖碗泡茶和喝茶是一体的,现在的盖碗主要是泡茶器,很少有人用盖碗喝茶;其二,做两件套其实节省了三分之一的成本,尤其现在劳动力成本急速上升,我自己做盖碗也是尽可能不做托,成本的差异是巨大的。我们回看这段历史,如果单独从文化的角度是有些不明白的,所以你要从实用的角度去看。

器与用不能分开,陶瓷审美,要考虑实用性和艺术性。陆羽比较邢窑和越窑,他在《茶经》中说:“若邢瓷类银,越瓷类玉,邢不如越,一也。若邢瓷类雪,则越瓷类冰,邢不如越,二也。邢瓷白而茶色丹,越瓷青而茶色绿,邢不如越,三也。”前两条讲的都是审美上的,最后一条就是实用性的考虑。茶器审美,要考虑实用性和艺术性,顺着这个线索可以看到变化的脉络。

怎么去欣赏一件瓷器

我们欣赏瓷器,主要通过以下几个方面:

造型:瓷器首先是造型艺术,宋瓷的高度很大程度上就是来自造型,紫砂也是依赖型与质。

装饰:瓷器在几千年的发展过程中,装饰手法涵盖多种艺术门类,当然其中也有自己的创造。

质地:我们今天会更重视装饰和造型,忽略了材质本身的美感。家庭中没有一个人躲得开瓷器,不喝茶的会用到碗,你不用瓷碗,但家里的抽水马桶一定是瓷的。过去我们欣赏瓷器会经常用手触摸瓷器,但现在除了清洗的时候,我们很少去触摸瓷器,要多上手几次才能知道什么是好的瓷器。

工艺:我们谈工艺,主要是基于以上几点。下面,我们通过几个有代表性的器物来谈瓷器的欣赏。

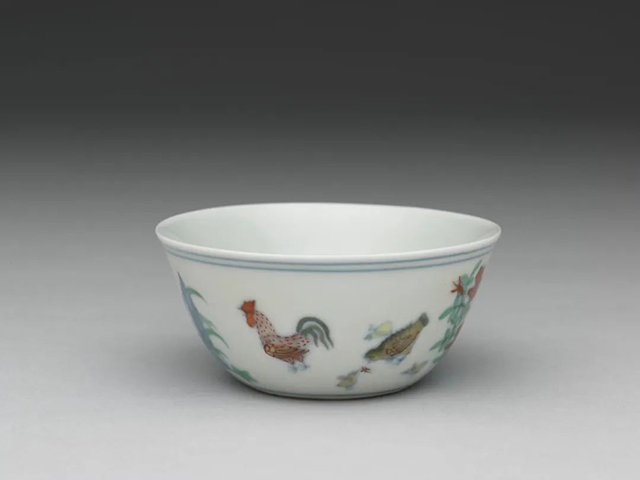

1、明成化斗彩鸡缸杯

我在《古瓷之光》一书中讲鸡缸杯,是从鸡缸杯的喧闹开始讲,鸡缸杯以2.8亿的价格成交后,轰动了世界。有一年我在台北故宫博物院待了两天,鸡缸杯面前,人头攒动,我甚至看到有导游带了游客到乾隆的粉彩鸡缸杯前面,指着这个杯子说这就是明代斗彩鸡缸杯,展签上明明写着乾隆粉彩鸡缸杯,但并没人关注,也没人关心,大家只是忙着拍照。

鸡缸杯不是现在才贵,在明代就有值钱10万的记载,这笔钱在当时可以在北京买一套四合院。从传统文化的角度去看,鸡缸杯有很多讲究,比如杯子上画了10只鸡,有十全十美的意蕴。我的一些艺术家朋友问我这个鸡画的好在哪里?他们问的潜台词是觉得这个鸡画得不怎么样。

明代的文人觉得好,品味不错的雍正也觉得好。为什么我们今天会看不出哪里好呢?单独看,很难看明白,因为我们可能会忽略当时评价的语境。古人评价这个杯子上的画,觉得这是一个匠人的东西,而不是以画家的标准来评价。

明代著名的画家沈周,画过很多鸡,鸡缸杯上的鸡与沈周的画相比就是儿童画。但是,文人画和专业画都没有这种稚拙、生动、有生趣的东西,所以文人看到了会觉得有意思。从美术史的角度去看,这很重要。后来瓷器上的绘画越来越接近平面上的绘画,很精细,但是却没意思了。所以雍正才会要求一比一复刻明代鸡缸杯,有原版的,有改良的,但基本保持了鸡的生机、活力。我写鸡缸杯的喧闹,有拍卖会的喧闹、有题材的喧闹,更有美学上原始的活力。

另外还有一点,这个杯子很薄很透,这在工艺上是很杰出的成就,对制瓷工艺的要求很高。这样原始活力的绘画,出现在这样一个炫技的、工艺流程要求高的作品上,就出现了矛盾和冲突:瓷器的精与绘画的拙。这样一个器物所包含的美学的范畴,远大于视觉。

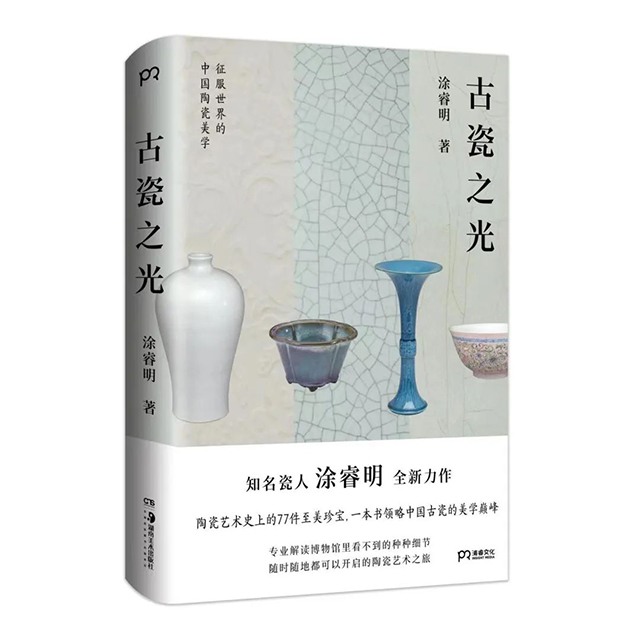

瓷器的质地是最好学的,比较简单,美学样本很少,比如“如冰似玉”几个词就说完了。造型艺术的样本也不算多,而装饰艺术的范围则更大,更多在美术、绘画、书法的范围,瓷器综合性审美的范畴很大,所以我们要从更大的范围来看瓷器。我在《古瓷之光》一书中写了77个器物,不仅仅在说器物有多美,每一篇的外延都不一样,所以这本书写得是很辛苦的,因为没法用一个模式化的东西去写。

2、明宣德填红釉三鱼纹高足碗

写这个器物,我在《古瓷之光》的副标题用了“时间之间”。

这个瓷器叫靶杯、也叫马上杯。从工艺角度来看,烧这个瓷器的难度极高。高温红色代表了技术的巅峰,元代以后才可以烧。这一件在大多数展厅和书上都以为是釉里红,但其实是填红,填红和釉里红不是一种工艺,这里就不展开讲了,我的书里有讲。

工艺史是进步史,但美学史很难说是进步史,下面我要讲一讲这杯子上的鱼。中国画有一个大写意的画法,比如八大山人中朱耷的大写意花鸟,就很受文人追捧。这个鱼,比大写意还大写意,它只是一个鱼形的图案。这种画法在陶瓷上很少,这是一个非常了不起的创举,比平面绘画更早使用抽象的画法。

当时的制瓷工艺其实很精细,在如此精细的工艺上出现如此写意抽象的画是很有意思的。古人在这个创意上隐隐触碰到了陶瓷审美的时间价值,但比较遗憾的是,他们没有进一步去思考和去表现。古人欣赏手卷是逐步展开的,审美是有时间线的,瓷器上很多连续纹样的审美没有时间线。而当我转动这只杯子的时候,这三条鱼就有点像动画,我可以看到三个画面。

画鱼还与中国的吉祥文化有关,瓷器的审美是很丰富的,瓷器是你去了解中国传统文化的钥匙,你可以在瓷器上看到古代文化的各个维度。我们以往学一门课都是先学概论,而我这些年更愿意去研究具体的作品和具体的人,欣赏作品比去了解概念重要的多。

3、明永乐青花压手杯

压手杯是一件重量级的藏品,素负盛名。这个杯子存量很少,比大明成化鸡缸杯还稀缺,确定的馆藏只有三只半,文化价值很高。碗心写“大明永乐年制”,在之前是没这个制式的。瓷器的款识,宣德年间写在哪的都有,五花八门,成化年间开始写在底上,这背后可以看到一个发展变化的过程。

宋代的点茶,泡茶器和饮茶器是一体的,体量大,瓷器厚的比较多。压手杯名称的来源,有一说法就是杯子厚重。明代喝散茶,泡茶和饮茶分开,喝茶的瓷器也可以变得更小更薄。

青花在陶瓷文化体系中比重很大。陶瓷分为四大类:颜色釉、彩绘瓷、雕塑雕刻类以及青花。青花是独立成类,可见其重要程度。

青花的影响很大,去年我在上海博物馆看了“东西汇融——中欧陶瓷与文化交流特展”。特展上有这两件东西看上去很相似,其中一件是景德镇的青花,另一件是荷兰代尔夫特的蓝陶。16、17世纪,荷兰东印度公司从中国带回了大量的青花瓷,荷兰人很喜欢,于是就亦步亦趋,开始模仿。这两件东西外观类似,但因为荷兰的工艺不成熟,内质其实差很多的。在当时的荷兰,代尔夫特蓝陶就是青花的替代品。当时的中产家庭会用专门的房屋陈列青花,就像今天有的人家有专门陈列LV等奢侈品的房间,会带朋友去参观。

只有荷兰在模仿吗?其实并不是,从16世纪开始,越南、日本、埃及、西班牙、英国、意大美第奇家族都有青花瓷仿品。中国的青花瓷一直外销,在世界范围内都有广泛的影响,工业时代来临,德国的梅森和英国的威基伍德都在做青花瓷。

这是一件典型永乐青花,我们看这只杯子,颜色鲜艳、浓郁,有蓝宝石光泽。我们今天看了不觉得惊讶,但是在古代,因为技术的限制,陶瓷上的颜色很少,青花瓷出现的时候是很惊艳的,而且这个颜色是不朽的。绘画作品会氧化,需要小心翼翼的保护,而青花瓷放几百年和刚烧出来没多大区别,在海水里浸泡几百年也没影响。

这只杯子上的缠枝被认为是最能代表中国的,杰西卡·罗森写过一本《莲与龙:中国纹饰》,大家有兴趣可以找来看看。这个杯子上的纹饰近距离看有点晕散,很多人觉得是不是烧的不好?这其实和当时的材料有关。从工艺上,干净清晰是好的,但从审美上,晕散的被认为有古代水墨画的特征,受到文人推崇。

最能说明工艺和审美问题的,是开片。《古瓷之光》的封面就是开片,这本书中也选了很多开片的瓷器来讲。开片是工艺的问题,困扰了陶瓷史成百上千年。宋代大体上克服这个问题,但不代表百分之百可以做到。我们设想,一个宋代的窑主烧窑,烧了100件,其中90件好,10件开片。你觉得这10件他会怎么卖?高价还是低价。当然是会当做瑕疵品低价销售。但有趣的是有人去买的时候,觉得这个好看,会专门买开片的,甚至还有人出高价买开片的,这就是市场的反应。所以就有人专门去研究怎么控制开片,这是很典型的由工艺问题形成审美体系。

4、宋·汝窑无纹水仙盆

台北故宫博物院有20多件汝窑,都是热点文物,导游不会一件一件讲,但一定会讲这一件——宋·汝窑无纹水仙盆。为很么要称为无纹呢?因为只有这一件没有开片,“无纹”是今天的说法,古代是没有这种说法。导游的说法是汝窑很珍贵,而且只有这一件没开片,所以更珍贵。没有开片是不是就更好,这不一定;从工艺的角度来判断是不是更好,也不一定;稀有性,显然是;美学的角度,是不是最好的?大家可以有自己的判断。我们去看明代的绘画作品,在很多场景里,都有花器,你会发现很多画中的瓶子都要画开片。这不一定是写实的,但可以说明开片对文人审美的影响很大。

互动

周重林:涂老师讲得很精彩,今天直播间长时间3位数的人在线,很难得。刚刚涂老师讲的一点我很有感触,我大学上的是中文系,有一门课是文学概论,我发现我上完这门课就写不出东西了。瓷器的书也很少有人讲“美”,我为什么要推崇涂老师的书,就是因为他的书讲历史、讲文明、也讲美,美是值得一生去追求的。

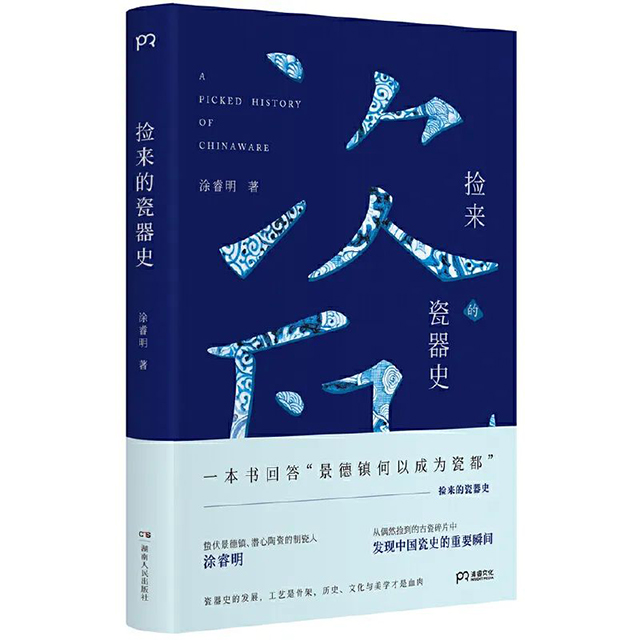

问:涂老师的两本书有什么不同?

涂睿明:两本书的视野不同,读《捡来的瓷器史》可以了解中国瓷器的发展脉络。我讲了中国瓷器发展的10个关键点,以前讲瓷器史主要是断代史,我从工艺的角度出发,讲的是成长史和发展史,而且也比较好读。《古瓷之光》讲的是陶瓷美学的案例,我选了77件有代表的器物,一件件的分析,之前还没有人这么谈。

问:欣赏不来青花瓷怎么办?

涂睿明:审美偏好是比较个人的,我以前不喜欢绿色,喜欢蓝色,但最近几年开始喜欢绿色。除了审美偏好,还要有一定的审美判断,偏好和判断不能混为一谈。要看懂一件东西,最基本的是你的数据库够不够庞大,你是不是都看过,都记得。如果你觉得不好看,你就再看,再看看,突然有一天你会觉得好看。各个时代的美你可能不喜欢,但你要知道,要有美学判断。

问:能不能谈一谈茶器的现状和未来?

涂睿明:最近两年,景德镇茶器在抖音上比较火爆,价格也在上涨。有人就担心会不会像前几年的大师瓷,有一天会崩盘。但其实是不一样的,大师瓷面对的不是消费品市场,它靠的是权力背书和权力的消费。而茶器市场的本质还是消费品市场,是正常的市场体系。在这个体系中我们看到了大趋势,本质上是和茶文化、茶生活高度相连的。只要中国人喝茶的习惯不崩盘,茶器就不会崩盘。波动是正常的,具体的品牌有起有伏也是很正常的。茶叶市场也是一样的,有波动,但市场是不会崩。对于爱好者,要明确自己的需求。艺术对拥有者的要求是很高的,不仅要买到货真价实的东西,通过一个器物获得美学的享受也需要学习来提升。

台湾著名建筑师汉宝德写过一本书,《美,从茶杯开始》,他谈到,美学教育最好从生活开始。大多数人去博物馆的机会很少,如果你日常使用的器物都是很美的器物,除了美化生活,让你更愉悦之外,这些日常使用的东西,就是美学教育的最好方式。

本文内容根据嘉宾发言整理,未经嘉宾审校,解释权归嘉宾所有

本文插图由涂睿明先生提供

图文来源:茶业复兴,经授权爱普茶网转载,观点仅代表作者个人。

上一篇:国家领导人亲炒的海南茶有什么特点?

下一篇:最后一页

备案号:

备案号: